【AWS re:Invent2022】Keynote Day2(現地レポート)

2022.11.30

AWSが主催するクラウドコンピューティング最大のイベント「AWS re:Invent」が、2022年11月28日~12月2日にかけてアメリカのラスベガスにて開催されます。本ブログでは、AWS re:Inventに実際に参加したエンジニアから、イベントの様子やKeynote(基調講演)の現地レポートをいち早くお届けします。

今回は、11/29(火)8:30~10:30(現地時間)に実施されたAdam Selipsky (アダム・セリプスキー )による基調講演の内容をお伝えします。

AWS re:Invent とは?

re:Inventとは、Amazon Web Services(以下、AWS)が主催するAWSに関するセッションや展示ブース、試験準備のためのブートキャンプやゲーム化された演習などを通じて、参加者が主体的に学習できるAWS最大のイベントです。

昨年も今年同様でラスベガスとオンラインにて開催されており、85以上の新サービスや新機能が発表されました。昨年の参加人数はオンサイト参加者2万人以上、バーチャル参加者は60万人以上になります。

基調講演の現地レポート(Day2、Adam Selipsky)

2回目の基調講演レポートとなる今回は、11/29(月)08:30~10:30に開催されたAWSの新機能、新サービスに関する講演をリポートします。公式サイトによるセッション紹介を日本語訳すると、以下のような内容になります。

“アマゾン ウェブ サービスの最高経営責任者である Adam Selipsky と一緒に、先進的なビルダーが AWS を利用して業界や将来を変革している様子をご覧ください。彼は、お客様が目標をより迅速に達成し、未開拓の可能性を活用し、AWS でより良い未来を創造するのに役立つデータ、インフラストラクチャなどのイノベーションを強調しています。”

登壇者

| 会社名 | 登壇者 | 役職 |

|---|---|---|

| Amazon Web Services | Adam Selipsky(アダム セリプスキー) | CEO |

Keynote会場の雰囲気

前日に引き続きKeynoteの会場では、ロックバンドのライブが開催され、朝早い講演にもかかわらず会場を温め、これから始まるKeynoteへの期待感を演出していました。

Keynote Day2開始

Amazon Web Services CEO Adam Selipskyさんが登壇しいよいよKeynoteが開始。

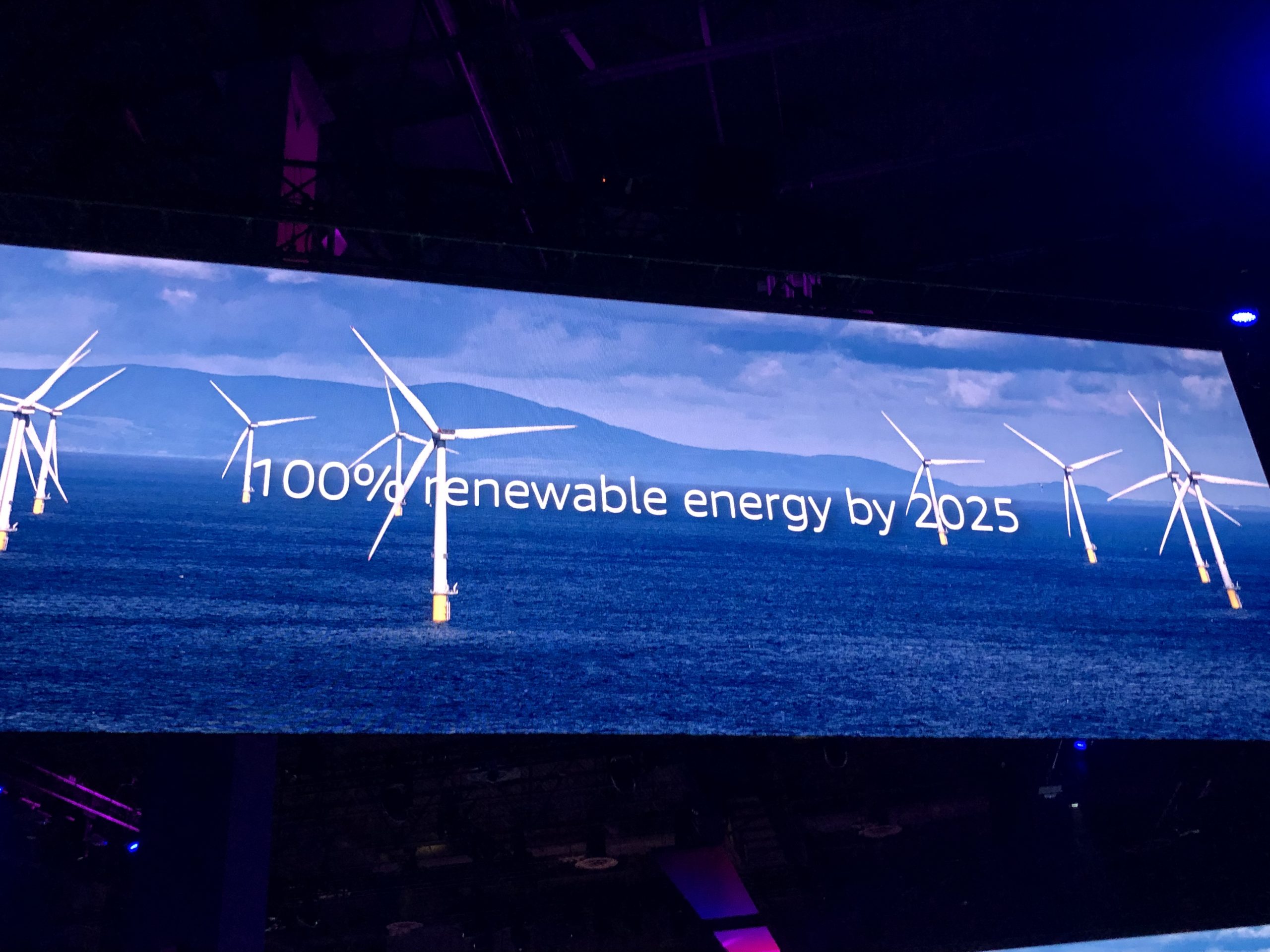

冒頭はAWSが取り組むサステナビリティについてが説明され、2025年までに100%再生可能エネルギーのみの使用を目指し、またウォーターポジティブな取り組みとして2030年には業務で使用する以上の水を地域社会に還元するとのことを発表しています。

またこの取り組みについてはユーザーの関心や協力も必要であるということで是非協力くださいとのことでした。

この後はいよいよ新機能や新サービスの発表です。

Amazon OpenSearch Service Serverless

AuroraのServerlessやRedshiftのServerlessとAWSのマネージドなサービスがどんどんServerless化していくなかでOpenSearchにつきましても待望のServerlessがプレビューリリースされました。

今までのインスタンス稼働時間による課金ではなくクエリの実行時間による課金モデルになると想定されます。

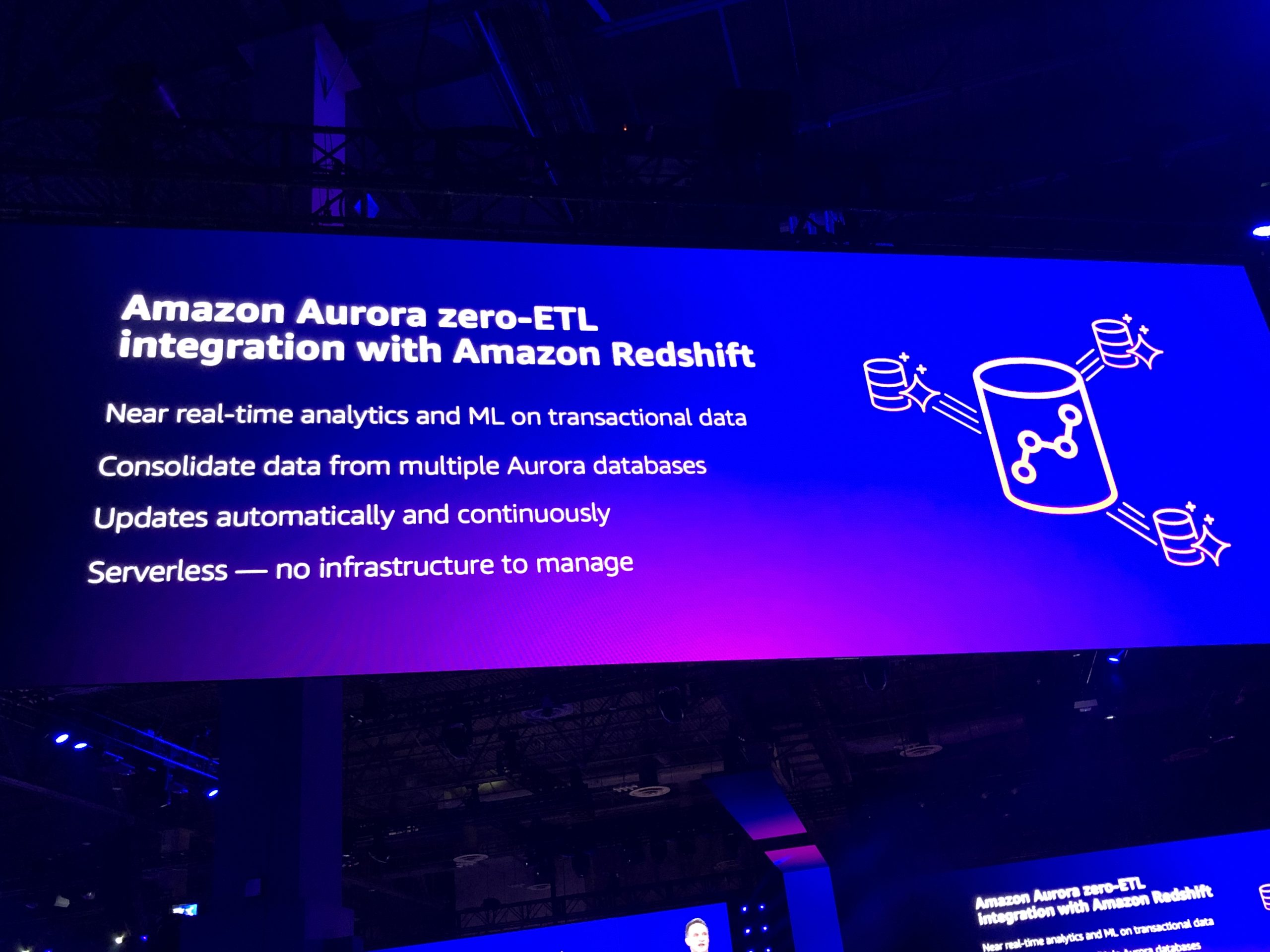

Amazon Aurora zero-ETL integration whith Amazon Redshift

AuroraからETLが不要でかつリアルタイムでのRedshiftへのデータ連携が行えるインテグレーション機能が発表されました。

今までであればGlueやその他ETLを使いRedshiftへのデータ連携を行う必要があり、実装コストとしても高い仕組みであったと思いますがかなり簡単な連携が実現されます。

Amazon Redshift integration for Apache Spark

EMR、Glue、SagemakerでApache Spark使う際に今までは3rdPartyのコネクタが必要でしたが、Apache SparkとAmazon Redshiftが統合され、Sparkアプリケーションが簡単に構築/実行が可能となりました。

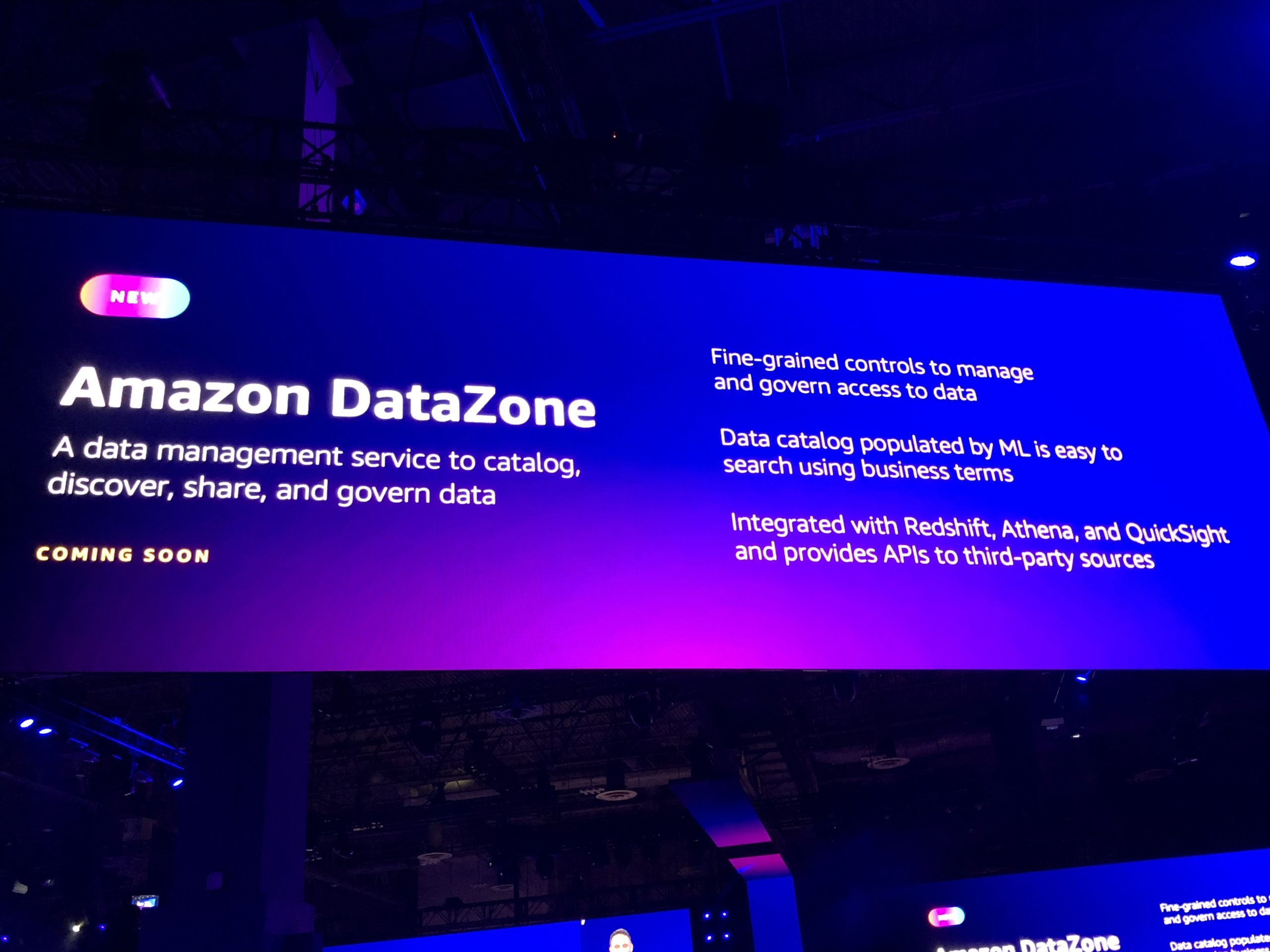

Amaozon DataZone

S3、RDS、DynamoDB、AppFlow(3rdPartyからのデータ)などのソースからのデータをまとめ、組織間の共有や分析を可能とするツールになります。

組織のガバナンスやコンプライアンスのポリシーを適用しながらポータルから様々な部署やチームなどでデータを共有、閲覧が可能となります。

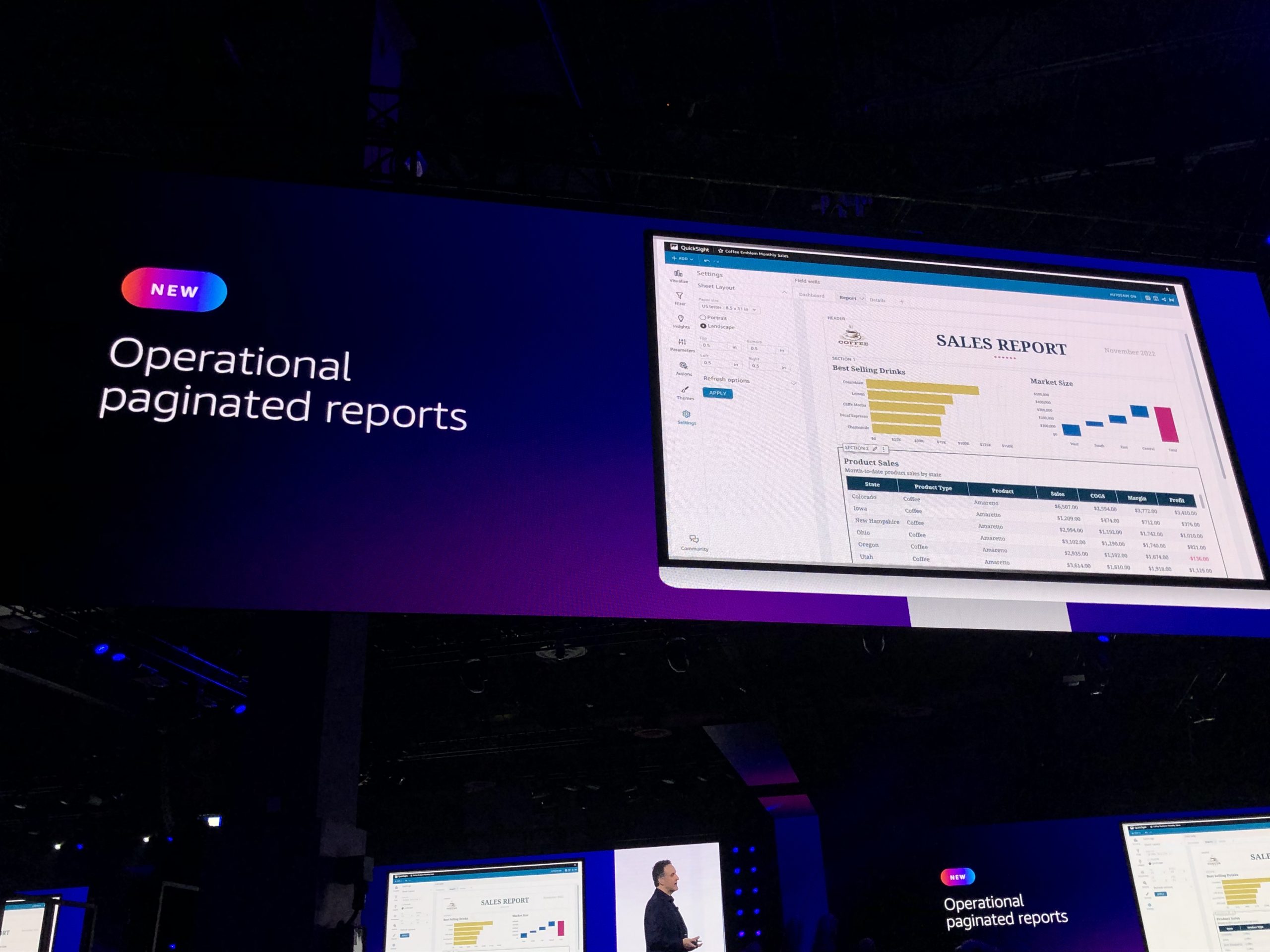

Operational paginated reports

QuickSightでページ付けされたレポートを出力することが可能となりました。

BIダッシュボードから必要な情報を取得しページ付けされた見やすいレポートを出力できるようになりました。

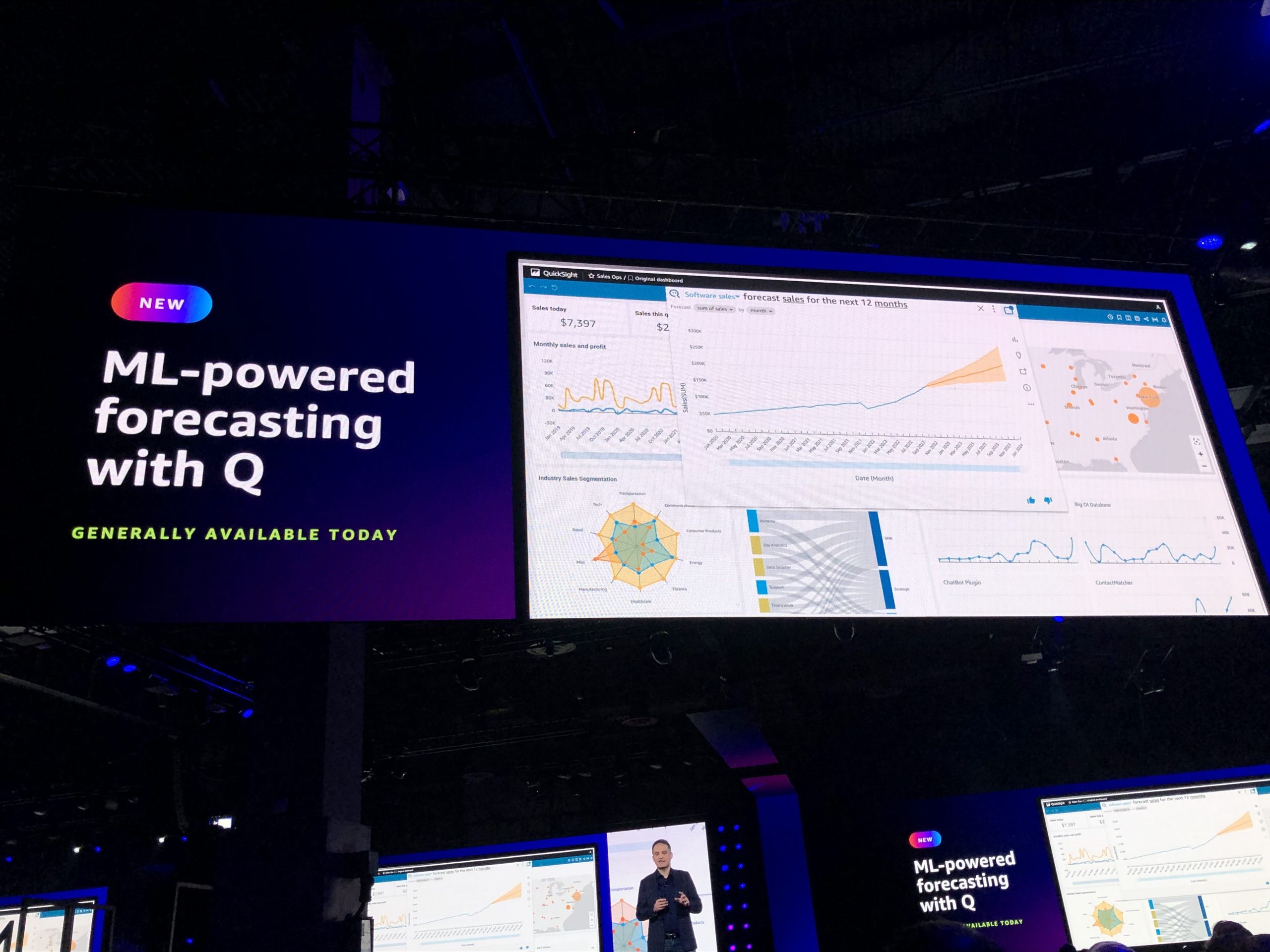

ML-powered forecasting with Q

BIツールのQuickSightに自然言語でクエリが可能な新機能が発表されました。

例えば「前年度売上」や「季節性の予測」など会話形式により検索を可能としユーザーが必要な情報にすぐにアクセスが可能です。

Container runtime threat detection for GuardDuty

今まではコンテナランタイム上の侵入や不正については検出することはできなかったですが今回のアップデートでコンテナランタイム上もGuardDutyで検知可能となりました。

Amazon Security Lake

Security LakeはVPCやTrail、S3やGuardDuty、Route53などが出力するセキュリティ関連ログを収集、集約し管理、Athenaなどでクエリをなげ分析することが可能です。

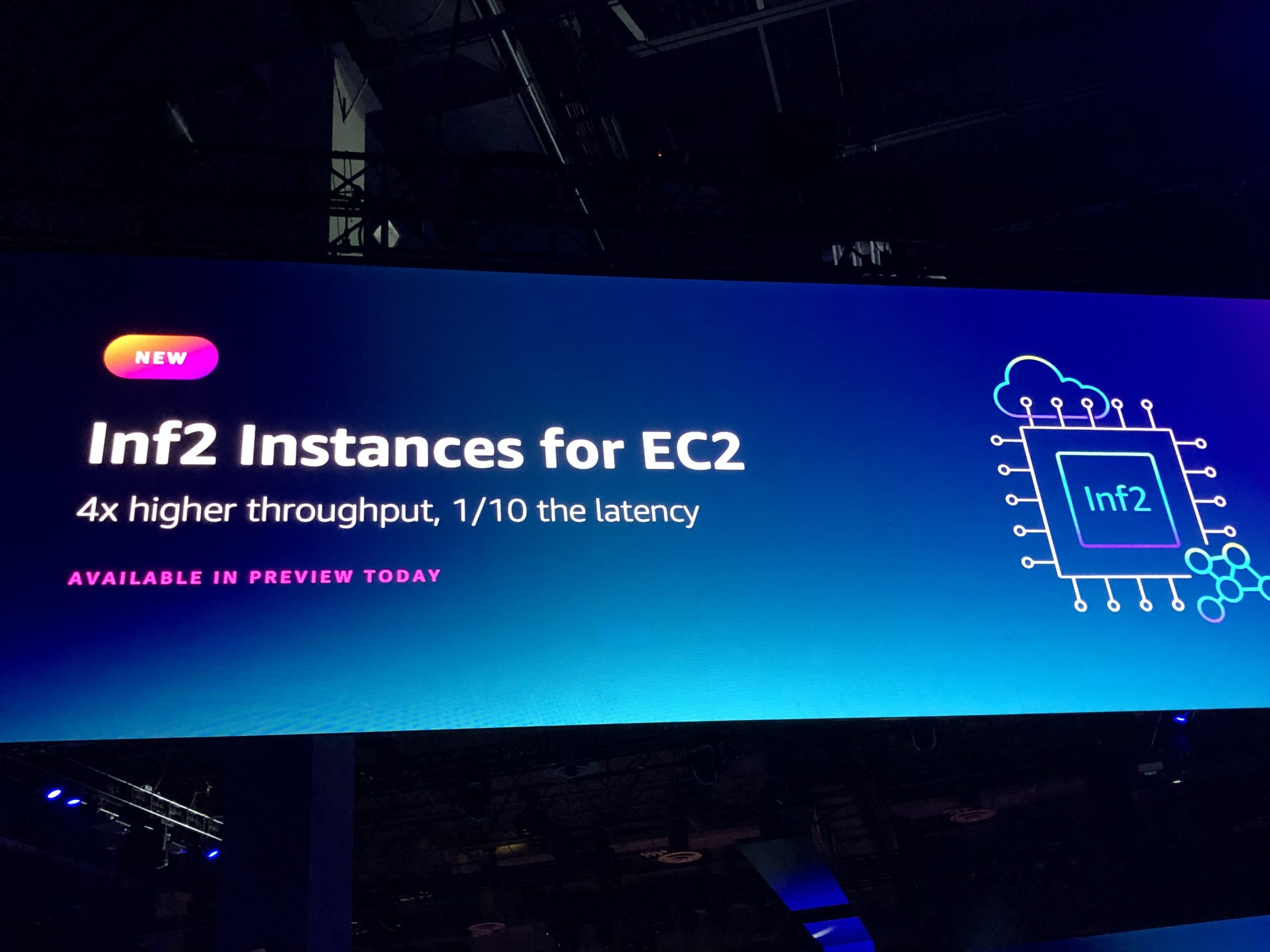

Inf2 Instance

ディープラーニング推論に最適化されたインスタンスタイプの第2世代が発表されました。

前世代より計算パフォーマンスは4倍向上されているとのことです。

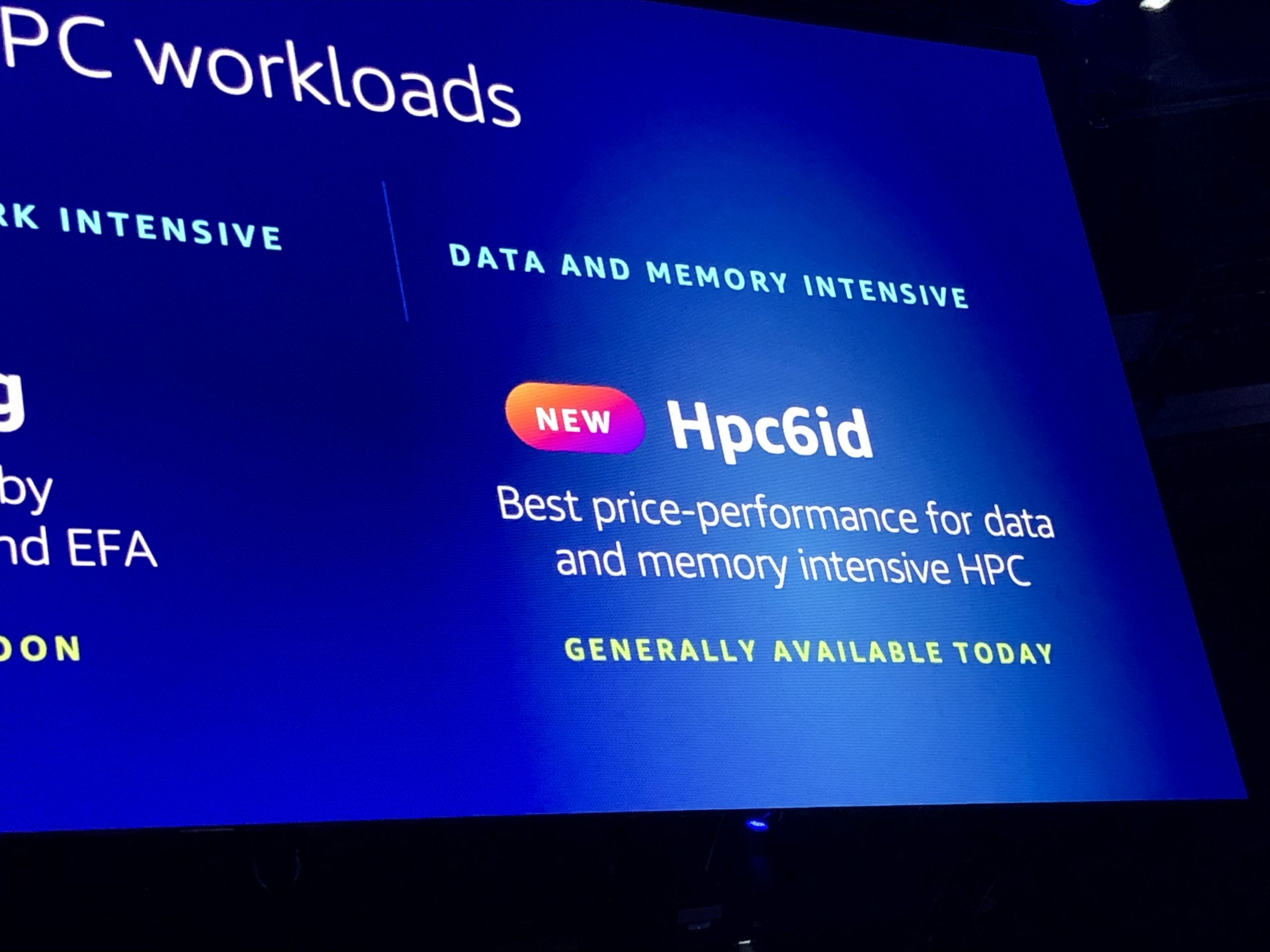

Hpc6id Instance

HPCに最適化された新しいインスタンスタイプが発表されました。 第3世代のIntel Xeon搭載してHPCワークロードに対して費用対効果の高いコストパフォーマンスを実現するとのことです。

AWS SimSpace Weaver

空間シミュレーションを行う為の新しいサービスが発表されました。

Amazon Connect ML driven forecasting capacity planning, and scheduling

最小限の人員でコンタクトセンターを運用する為に機械学習をベースに対応数、対応人員、シフトの配置などを最適化する為のサービスになります。

Amazon Connect Contact Lens with agent perfomance management

顧客との会話を分析しフィードバックを特定するContact Lensにエージェントを評価する為のフォームが追加されました。

トークスクリプトを遵守しているか、機密な情報を会話してないかなどContact LensのMLによる会話分析をスコアリングすることも可能になりました。

AWS Supply Chain

各場所の在庫状況や配送状況、MLによるリスク分析で在庫状況のリバランスなどサプライチェーンのリーダーが管理する為のサービスが発表されました。

まとめ

今日のKeynoteは「データ」に焦点をあてた基調講演でした。

Redshiftとのシームレスなインテグレーションからデータの統合とセキュリティログの集約、QuickSightのBIとしての進化、コンタクトセンター向けのソリューションから最後はサプライチェーンの管理まで様々なデータを活用した新サービスが発表されよりAWSにおける「データ」の取り扱いが便利になる印象を受けました。

プレビューリリースやGAのプロダクトもあるので実際に触ってみた感想なども今後アウトプットできればと思いますのでご期待ください。